春去夏来的解释

形容春天过去,夏天到来的自然现象,表达时间的流逝和季节的更替。

出处

出自唐代诗人杜甫的《绝句二首》:'迟日江山丽,春风花草香。泥融飞燕子,沙暖睡鸳鸯。'虽然不是直接出自该诗,但表达了相似的季节更替之意。

寓意

提醒人们珍惜时间,感叹季节的更替和自然的变化。

列子

1.

每当春去夏来,校园里的学生们都开始准备期末考试。2.

春去夏来,公园里的花卉换了一批又一批,总是那么美丽。3.

春去夏来,农田里的庄稼也开始进入了生长的旺季。4.

春去夏来,孩子们喜欢换上清凉的夏装,享受炎热的阳光。5.

春去夏来,我们的家庭聚会也从春季的赏花变成了夏季的烧烤。6.

~年复年,生歌死哭长相守。春去夏来的翻译

德语

Der Frühling geht und der Sommer kommt

日语

春去って夏が来る

法语

le printemps s'en va et l'été arrive

英语

spring goes and summer comes

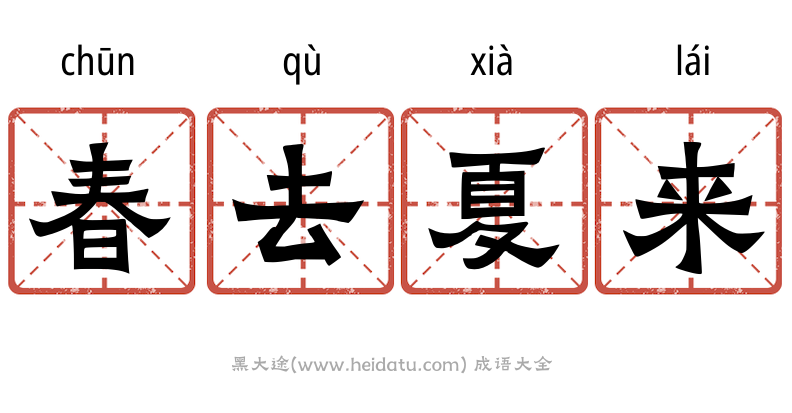

春去夏来的字意分解

chūn

1:(会意。甲骨文字形,从草(木),草木春时生长;中间是“屯”字,似草木破土而出,土上臃肿部分,即刚破土的胚芽形,表示春季万木生长;“屯”亦兼作声符。小篆字形,隶变以后,除“日”之外,其他部分都看不出来了。本义:春。四季的第一季)。

2:同本义。

3:男女情欲。

4:泛指一年。

qù

1:(会意兼形声。甲骨文字形。上面是人(大),下面是口(或作“凵”),表示人离开洞口或坑坎而去。《说文》:“从大,凵声。”凵(qū)。本义:离开)。

2:同本义。

3:除去;去掉。

4:相距,远离。

5:前往,到别处,跟“来”相反。

6:失掉; 失去。

7:赶走;打发走。

8:抛弃,舍弃。

9:去世,死亡。

10:用在谓词或谓词结构后表示趋向或持续。

11:逃离,逃亡。

12:驱逐。

13:胆小,畏缩。

14:在。表示时间或处所。

15:去声。汉语四声之一。

xià

1:(会意。据小篆字形,从页,从臼,从攵。页(xié),人头。臼(jù),两手,攵(suī),两足。合起来象人形。本义:古代汉民族自称)。

2:同本义。也称华夏、诸夏。

3:泛指中国。

4:朝代名。

5:中国历史上的第一王朝,系传说中禹的儿子启所建立,奴隶制国家,建都安邑(今山西省夏县北),即夏后氏。

6:封建割据政权或农民起义政权称号 东晋末,公元407年匈奴贵族赫连勃勃建夏国,建都统万城(今陕西横山西北) 隋末窦建德于公元618年建立夏国,都乐寿(今河北献县) 北宋仁宗时,赵元昊于1032年建立夏国,史称西夏,都兴州(今宁夏回族自治区银川东南) 元末明玉珍于公元1362年建立夏国,都重庆。

7:大屋。

8:夏季。一年的第二季,中国习惯指立夏到立秋的三个月时间,也指农历“四、五、六”三个月。

9:大。

10:华彩,即五色。

11:姓。

lái

1:(象形。甲骨文字形。象麦子形。本义:麦。小麦叫“麦”,大麦叫“麰”(或写作“牟”))。

2:同本义。

3:未来,将来。

4:由彼至此;由远到近。与“去”、“往”相对。

5:归,回来,返回。

6:归服;归顺。

7:招来;招致。后多作“徕”。

8:表示动作的趋向。

9:赐予。

10:赐予。

11:这。

12:无义,译作“了”,“吧”,或不译。

13:以来,表示时间从过去某时持续到现在。

14:用于句尾。

15:姓。

lài

1:慰劳。

春去夏来,一般汉语成语,读音是(chūn qù xià lái)。abac式组合,春去夏来意思是:形容春天过去,夏天到来的自然现象,表达时间的流逝和季节的更替。 提醒人们珍惜时间,感叹季节的更替和自然的变化。