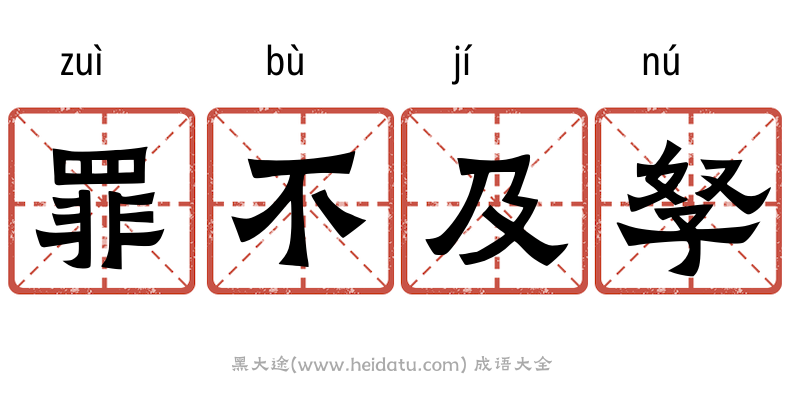

罪不及孥的解释

意思是犯罪的罪责不应该连累到子孙后代,强调法律应公正,不应株连无辜。

出处

1.

明·凌濛初《初刻拍案惊奇》第20卷:“虽然罪不及孥,只是我死之后,无路可投。”2.

出自《孟子·离娄上》,原文为'罪疑惟轻,功疑惟重,与其杀不辜,宁失不经。罪不及孥'。寓意

强调法律的公正性和人道主义,提醒人们在处理罪责时应避免株连无辜。

列子

1.

虽然父亲犯了错误,但我们应该遵循罪不及孥的原则,不应让他的孩子受到牵连。2.

在处理案件时,法官坚持罪不及孥的原则,确保无辜者不受株连。3.

即使犯了大错,罪不及孥的理念也提醒我们要公正处理,不应波及无辜的家人。4.

在讨论历史事件时,许多人认为罪不及孥是更人道的法律原则。5.

面对家庭成员的过失,罪不及孥的观念帮助我们保持理智,不让无辜者受害。罪不及孥的翻译

德语

Das Verbrechen betrifft nicht die Nachkommen

日语

罪は子孫に及ばない

法语

Le crime n'implique pas les descendants

英语

The crime does not implicate the descendants

罪不及孥的字意分解

zuì

1:(会意。从辛,从自,言罪人蹙鼻苦辛之忧,自亦声。本义:作恶或犯法的行为)。

2:同本义。

3:罪人。

4:过失;错误。

5:刑罚。

6:捕鱼竹网。

7:归罪于。

8:惩罚;治罪。

bù

1:(象形。甲骨文字形,上面象花蒂的子房,下面象花蕊下垂形。①本义:萼足。《诗·小雅·常棣》:“常棣之花,鄂不韡(wěi)。”郑笺:“承华者曰鄂。”②副词。不。《荀子》:“锲而不舍,金石可镂。”)。

2:用在动词、形容词或个别副词前,表示否定。

3:表示事理上或情理上不需要。

4:古疑问词。

5:用来调整音节。

6:大。

7:注意:“不”字在第四声(去声)字前念第二声(阳平),如“不必”(bú bì);“不是”(bú shì)。本词典为方便起见,条目中的“不”字,都注第四声。

jí

1:(会意。甲骨文字形,从人,从手。表示后面的人赶上來用手抓住前面的人。本义:追赶上,抓住)。

2:同本义。

3:至,达到。

4:待,等到。

5:遭受。

6:比得上,能与…相比。

7:连累;关联。

8:供应。

9:趁。

10:和,与。

11:——表示反问,相当于“岂”。

12:——表示頻率,相当于“又”。

13:——表示程度,相当于“极”。

14:姓。

nú

1:(形声。从子,奴声。本义:儿子)。

2:同本义。

3:妻子与儿女的统称。

4:以为奴婢。

罪不及孥,一般汉语成语,读音是(zuì bù jí chú)。abcd式组合,罪不及孥意思是:意思是犯罪的罪责不应该连累到子孙后代,强调法律应公正,不应株连无辜。 强调法律的公正性和人道主义,提醒人们在处理罪责时应避免株连无辜。