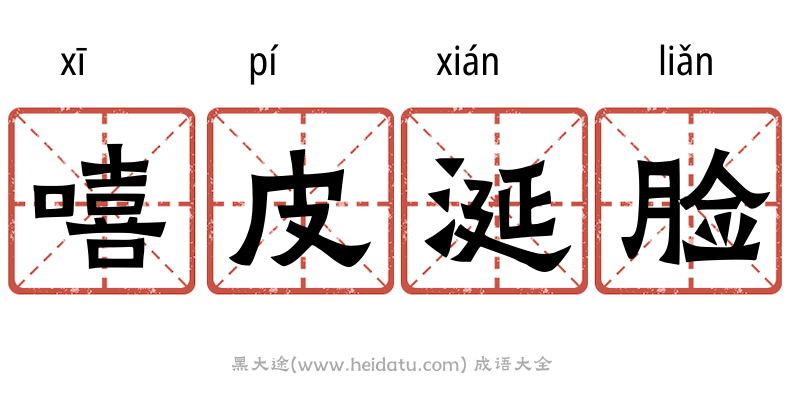

嘻皮涎脸的解释

形容人嬉皮笑脸、油腔滑调、不正经的样子。常用来描述一种不庄重的态度或行为。

出处

1.

清·李宝嘉《官场现形记》第二十九回:“糖葫芦嘻皮涎脸的答道:‘我不到你那里去,我到我相好的家里去!’”2.

出自清代小说《儒林外史》第五十四回:“只见一个嬉皮笑脸的少年,油头粉面,走到面前。”寓意

提醒人们在某些场合要保持庄重和尊重,避免不正经的行为。

列子

1.

小明每次犯错后总是嘻皮涎脸地哄妈妈开心。2.

同事们开会时,小李总是嘻皮涎脸地插科打诨。3.

看到朋友摔倒,小王嘻皮涎脸地过去帮忙。4.

在聚会上,大家都嘻皮涎脸地互相打趣。5.

课堂上,老师批评学生时,他却嘻皮涎脸地不以为意。嘻皮涎脸的翻译

德语

frech und unverschämt

日语

ふざけた態度

法语

effronté et impertinent

英语

flippant and cheeky

嘻皮涎脸的字意分解

xī

1:(形声。从口,喜声。本义:叹词。表示赞叹、悲叹或惊惧)。

2:表示悲痛、或斥责。

3:表示赞叹。

4:笑,喜笑。

5:强笑,苦笑。

pí

1:(会意。金文字形上面是个口,表示兽的头;一竖表示身体;右边半圆表示已被揭起的皮;右下表手。“皮”是汉字部首之一。本义:用手剥兽皮)。

2:同本义。

3:兽皮。

4:皮毛;皮革。

5:包或围在物体外面的一层东西。

xián

1:(形声。从水,延声。本义:唾沫,口水)。

2:同本义。

3:粘液。

4:流口水。

5:贪羡,贪图。

6:嬉笑貌。

liǎn

1:(形声。从肉,佥(qiān)声。古代表示人的整个面部用“面”。“脸”字在魏晋时期才出现,只表示两颊的上部,到了唐宋时期,口语中才用“脸”表示整个面部。本义:两颊的上部)。

2:同本义。

3:脸面,人头的前部,包括下巴、嘴、鼻、颊、眼,且通常包括前额。

4:指某些物体的前部。

5:脸色;脸上的表情。

嘻皮涎脸,一般汉语成语,读音是(xī pí xián liǎn)。abcd式组合,嘻皮涎脸意思是:形容人嬉皮笑脸、油腔滑调、不正经的样子。常用来描述一种不庄重的态度或行为。 提醒人们在某些场合要保持庄重和尊重,避免不正经的行为。